Baugestalt

Grundriss und Baugestalt des Aachener Domes zeugen von der sich wandelnden Bedeutung und Nutzung im Laufe der Jahrhunderte. Das karolingische Oktogon ist in weiten Teilen unversehrt und von einem zweigeschossigen, sechzehneckigen Umgang umgeben.

Im Westjoch des Hochmünsters ist der mittelalterliche Thron aufgestellt.

Im Osten schließt der gotische Chorbau an, der als einschiffiger Saalbau mit zwei Jochen und einem 9/14-Chorschluss gestaltet ist. Dominiert wird dieser statisch einzigartige Bau von den rund 26 Meter hohen Fensterbahnen. An die Außenwände des Sechzehnecks gliedern sich fünf Kapellenbauten an, die mehrheitlich als doppelgeschossige Anlagen in gotischer Zeit ausgeführt sind.

Architektur und Entstehungsgeschichte

Baugeschichte

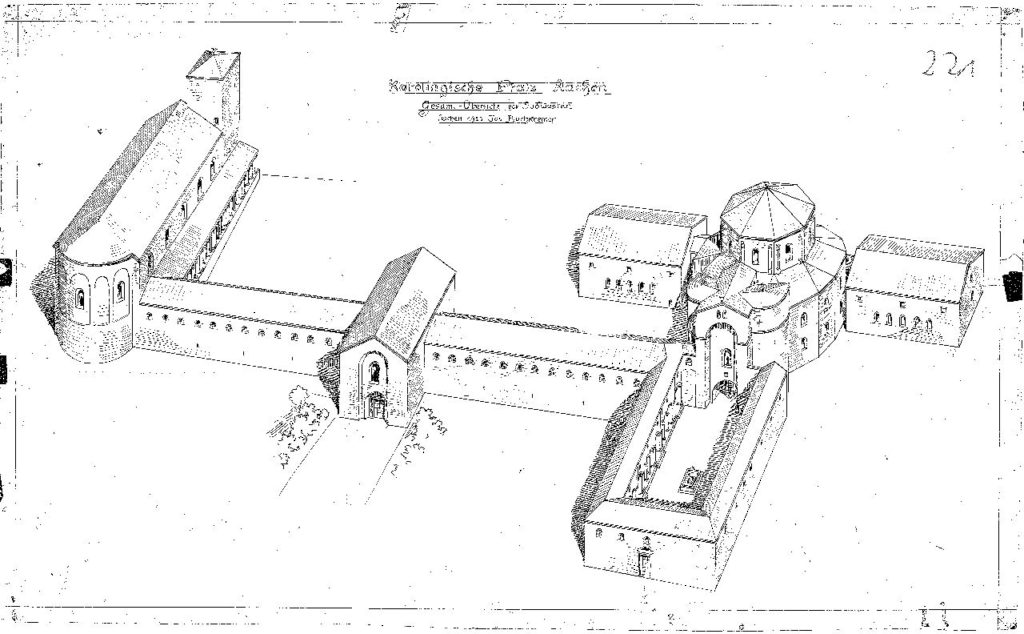

Die karolingische Marienkirche entstand auf den Überresten einer römischen Thermenanlage und am Ort einer merowingischen Kapelle, von der man die Altarstelle in neuer Ausrichtung (um 38 Grad in östliche Richtung gedreht) übernahm. Durch diesen diagonalen Eingriff in das vorhandene schachbrettartige Straßennetz der Römer entstanden in Aachen viele dreieckige Plätze (Marktplatz, Münsterplatz, Klosterplatz).

In Form und Größe übertraf der Bau zur damaligen Zeit alle Kirchen nördlich der Alpen. Zur Umsetzung des gigantischen Projekts holte Karl der Große Spezialisten aus dem gesamten Reich nach Aachen. Als Bauleiter gilt Odo von Metz. Der Grundriss basiert auf einem Maßsystem, das auf die Johannes-Offenbarung verweist. Bis heute erhalten geblieben sind der Westbau (Eingangshalle) und das Oktogon mit sechzehneckigem Umgang und Gewölbe.

Die Chorhalle

Die vermehrte Nutzung der Kirche durch Pilger führte ab 1355 zur Erweiterung des Münsters. Die gotische Chorhalle (Fertigstellung 1414) misst 25 Meter in der Länge, 13 Meter in der Breite und 32 Meter in der Höhe. Ihre Außenwand ist weitestgehend in Fenster aufgelöst, die mit einer Höhe von 25,55 Metern zu den höchsten gotischen Fenstern in Europa zählen. Wegen ihrer mehr als 1000 Quadratmeter Glasfläche wird sie das „Glashaus von Aachen“ genannt.

Der große Stadtbrand

1656 beschädigte der große Aachener Stadtbrand die Kirche schwer: Die Dächer und der Turm einschließlich der Glocken wurden vernichtet. Die wirtschaftliche Lage des Stifts und der Stadt Aachen ließ nur eine Wiederherstellung als Provisorium zu.

Die Barockzeit

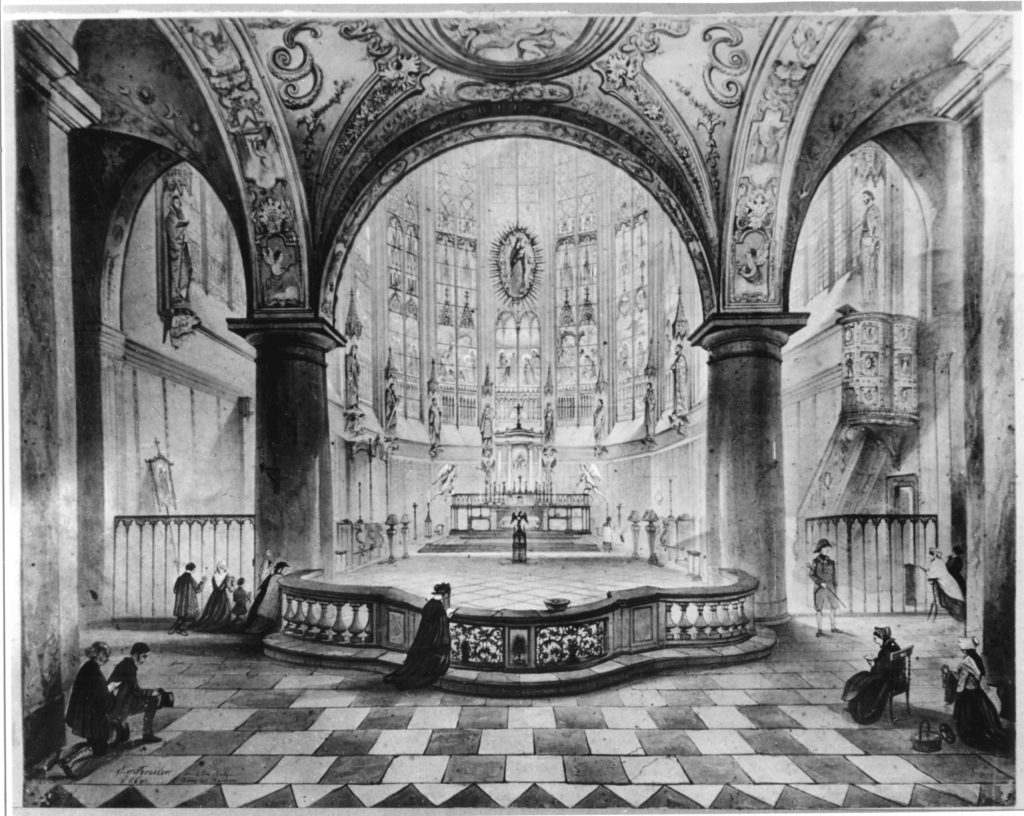

Mit dem Aufstieg Aachens zur renommierten Badestadt begann eine späte Phase der Barockisierung im 18. Jahrhundert. Der karolingische Kernbau wurde im Stil der Zeit ausstuckiert, die Chorfenster verloren die gotischen Maßwerke und die vernachlässigte Ungarnkapelle wurde neu errichtet.

In der französischen Zeit – Aachen wurde 1794 von französischen Truppen besetzt und gehörte von 1801 bis 1815 zu Frankreich – wurde das Münster zur Domkirche des ersten Aachener Bistums erhoben (1802-1827). Dennoch erlitt es starke Beschädigungen durch Plünderungen. So wurden unter anderem die 32 antiken Säulen aus dem Hochmünster ausgebaut und sämtliche Bleidächer abgedeckt.

Restaurierung im 19. Jahrhundert

Große Veränderungen brachte die Restaurierung des Aachener Münsters im 19. Jahrhundert mit sich. Die gotischen Bauteile wurden umfassend überarbeitet, ein neugotischer Westturm wurde 1884 über dem karolingischen Westbau errichtet.

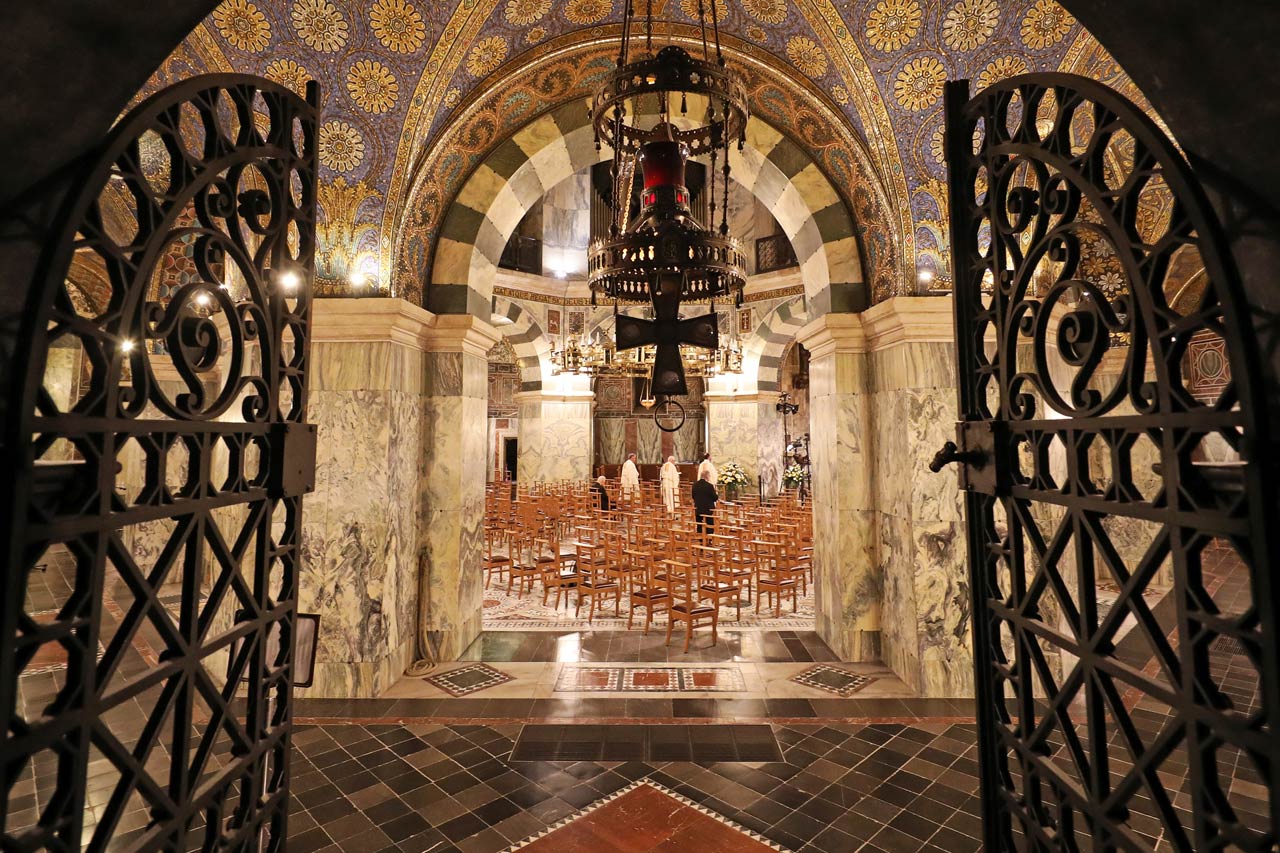

Den beeindruckenden Abschluss dieser Zeit bildet die byzantinische anmutende Innendekoration des Karolingerbaus. In Anlehnung an eine Zeichnung aus dem Jahr 1699, die sich auf die karolingische Erstausmalung bezog, entwarf der Maler und Architekt Baron Jean-Baptiste de Béthune das 1881 erneuerte Kuppelmosaik, das als Motiv den thronenden Christus und die ihn umgebenden 24 Ältesten zeigt.

Die Verkleidung der Pfeiler und Wände mit Marmor sowie der Tambourmauern und des Umgangsgewölbes mit Mosaik stammt aus den Jahren 1900 bis 1913 und erfolgte nach Entwürfen des Künstlers Hermann Schaper. Nach dessen plötzlichem Tod 1911 vollendete sein Nachfolger Friedrich Schwarting die von Kaiser Wilhelm II. finanziell geförderten Arbeiten.

Ausstattung

Aus der Gründungszeit des Doms

Aus der Zeit der Königskrönungen

Bedeutende Zeugnisse der Wallfahrten und der Heiligenverehrung

Die Chorhalle

Maria, Schutzpatronin des Doms und „Helferin der Christen“

Von Beginn an ist die Gottesmutter die Schutzherrin des Doms. Ihr hat Kaiser Karl seinen Kirchenbau gewidmet. Schon sehr früh kommen der Legende nach Marienreliquien nach Aachen, darunter das Marienkleid im Marienschrein und der Gürtel Mariens. Zahlreiche Marienbilder belegen die kontinuierliche Verehrung der Gottesmutter: farbig gefasste Holzskulpturen, silberne Marienstatuetten, Ikonenmalerei, Tafelmalerei oder auch die Alabasterfigur in der Vorhalle des Aachener Doms.

Die bekannteste Mariendarstellung ist jedoch das Gnadenbild der Muttergottes im Dom. Im Laufe des Kirchenjahres wird es nach liturgischen Vorgaben mehrfach neu eingekleidet und festlich geschmückt. Der reiche Fundus an Kleidung und Schmuck ist mehrheitlich auf fromme Schenkungen zurückzuführen.